Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Oleh: Andi Misbahul Pratiwi, University of Leeds

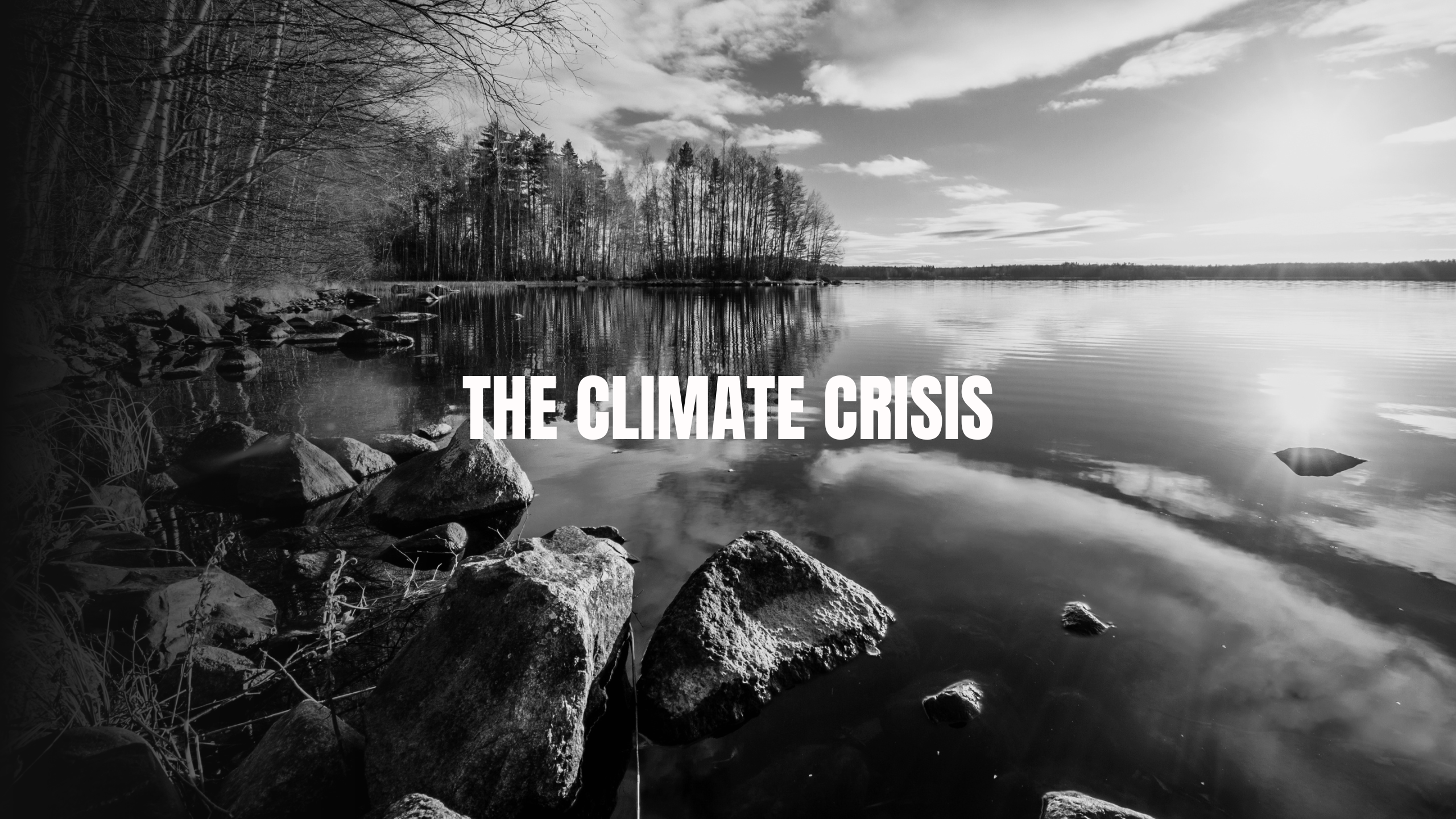

Krisis iklim membuat banjir rob tak lagi menjadi kejadian musiman, melainkan bencana sehari-hari (everyday disaster), khususnya bagi penduduk kawasan pantai utara Jawa.

Bencana ini berdampak pada berkurangnya pendapatan serta kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian dari mereka sudah bermigrasi untuk mencari ruang hidup yang baru. Namun, tak sedikit warga yang bertahan.

Bertahan di tengah kepungan bencana bukanlah pilihan yang mudah. Apalagi, perubahan iklim menyebabkan perempuan, anak, orang difabel, lansia, masyarakat adat, dan kelompok lainnya berisiko mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Bukan hanya itu, riset doktoral saya di pesisir utara Jawa Tengah, menemukan, krisis iklim membuat korban dan pendamping korban kesulitan mengakses keadilan. Bak jatuh tertimpa tangga, mereka harus menghadapi kekerasan dan kepungan air rob secara bersamaan dan sering kali sendirian.

Dua hambatan

Ada dua hambatan besar yang dialami korban maupun pendamping kekerasan berbasis gender: akses jalan dan risiko kesehatan. Hambatan ini saling berkelindan satu sama lain dan dipengaruhi oleh keterbatasan sistem layanan yang ada saat ini.

Pertama, persoalan akses jalan dan transportasi. Perempuan korban dan pendamping harus berganti-ganti alat transportasi untuk melakukan pelaporan, penanganan, dan mengakses sistem perlindungan.

Di Desa Morodemak, sebelum banjir rob menutup sebagian jalan utama, perempuan dapat dengan mudah menggunakan sepeda motor untuk menuju lembaga layanan yang berjarak 15 km. Namun, setelah terjadi banjir rob, mereka harus menggunakan angkutan umum yang tidak tersedia setiap waktu.

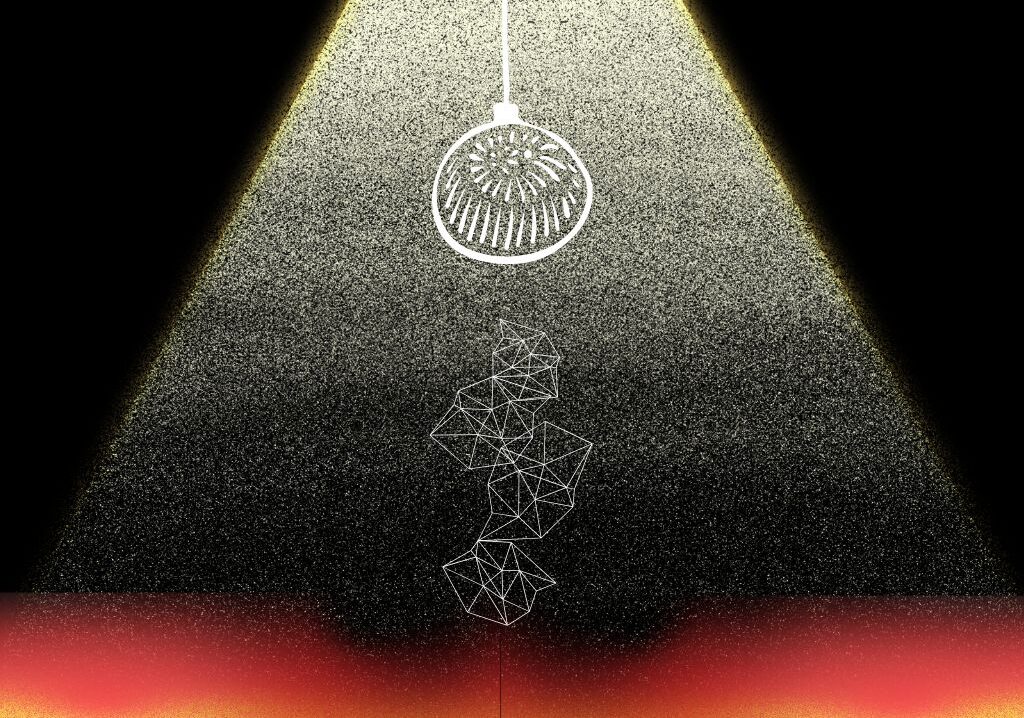

Gambar di atas dibuat oleh komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari selama saya melakukan penelitian dengan metode Feminist Participatory Action Research (FPAR) pada Mei 2024.

Bagian yang bertinta merah artinya titik berbahaya. Sebab, banjir rob membuat batas jalan dengan tambak, sungai, ataupun laut tidak nampak. Ini meningkatkan risiko kecelakaan selama menempuh perjalanan, baik dengan sepeda motor maupun berjalan kaki.

Di Desa Timbulsloko, perempuan korban harus menggunakan perahu untuk akses keluar masuk desa apabila banjir rob telah setinggi lutut orang dewasa. Mereka harus mengeluarkan energi dan ongkos lebih besar, serta menghabiskan waktu lebih panjang untuk meminta bantuan, pendampingan, dan mengakses sistem peradilan.

(Andi Misbahul Pratiwi/University of Leeds)

Kedua, persoalan kesehatan. Akses jalan terputus dan moda transportasi yang beragam di atas berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan korban dan pendamping. Salah satu pendamping korban yang saya wawancarai mengungkapkan, apabila angkutan umum tidak tersedia, ia harus berjalan kaki melewati banjir.

Patut diketahui bahwa air rob yang menggenangi jalan adalah campuran antara air laut, air selokan, dan kontaminasi sampah. Menerjang banjir berarti meningkatkan risiko terpapar penyakit kulit dan ancaman kesehatan tubuh lainnya. Sebab, banjir membuat tubuh terpapar air lebih intens.

Selain bahaya fisik, perempuan korban juga berisiko mengalami stres selama proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Mereka kerap harus membawa anaknya selama proses penanganan di tengah dengan situasi jalan yang tidak ramah anak dan berbahaya.

Perempuan korban dari keluarga miskin juga harus memikirkan biaya transportasi yang tidak murah sekaligus beban pengasuhan anak. Situasi ini kerap kali mendorong perempuan untuk tidak melanjutkan pelaporan dan penanganan kasusnya.

Hambatan kian berat nan berlapis jika kekerasan dialami perempuan difabel. Mereka kerap terkena stigma negatif masyarakat, keterbatasan mobilitas, kondisi kesehatan yang spesifik, dan ketiadaan pendamping. Apalagi moda transportasi di tengah bencana iklim belum ramah difabel.

Sistem layanan terpadu yang adaptif

Sejak tahun 2015, Indonesia telah memiliki beberapa dokumen untuk mendorong adaptasi iklim yang responsif gender. Dokumen tersebut mengakui bahwa perempuan rentan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender di tengah krisis iklim.

Sayangnya, pembangunan sistem layanan terpadu yang adaptif masih belum menjadi program strategis pemerintah.

Sejauh ini, telah ada upaya untuk membangun sistem layanan dan penanganan kekerasan berbasis gender yang mengenali berbagai karakter khusus seperti daerah kepulauan, wilayah terpencil, dan tenda pengungsian bencana. Pendampingan kasus, misalnya, dapat berlangsung di tempat yang sesuai dengan kenyamanan korban ataupun secara daring.

Walau begitu, ketika bencana iklim banjir rob terus terjadi setiap hari, pendampingan kasus dengan sistem jemput bola menjadi menantang. Belum lagi hambatan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang masih banyak dialami oleh lembaga layanan berbasis komunitas maupun pemerintah (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA).

Indonesia perlu mengakui realita bahwa bencana iklim telah ada di depan pintu rumah dan menjadi bagian dari kehidupan warga. Narasi program adaptasi iklim harus bisa membicarakan lebih dari sekadar “dampak” berbasis gender, tetapi juga mengupayakan akses keadilan bagi korban.

Ini dapat dilakukan dengan terus mendokumentasikan pengalaman perempuan korban dan pendamping. Dokumentasi dapat membuat kita semakin mengenali dinamika gender dan perubahan iklim yang kompleks.

Selanjutnya adalah pemberian dukungan kepada pendamping serta lembaga layanan agar mampu beradaptasi dan tahan dengan kekhasan bencana di masing-masing wilayah. Langkah ini bisa diintegrasikan dengan sistem kesiapsiagaan bencana yang ada.

Terakhir, mengakui kerja-kerja kolektif dan kepemimpinan komunitas dalam membantu korban. Ini bisa menjadi praktik baik berbasis komunitas dan diadopsi dalam program adaptasi iklim yang telah ada.

Dengan demikian, seluruh aktor terkait dapat bekerja sama membantu: korban, pendamping, lembaga layanan, aparat penegak hukum untuk mencegah, menangani, dan memberikan perlindungan bagi korban di tengah bencana iklim.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari dan kelompok perempuan Timbulsloko yang telah bersedia untuk berbagai cerita dan aksi kolektif.![]()

***

Andi Misbahul Pratiwi, PhD Candidate, School of Geography, University of Leeds