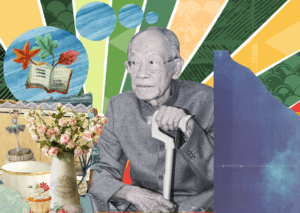

Biografi Pramoedya Ananta Toer merentang sejak ia lahir pada 1925 sampai ia meninggal pada 2006. Ia bisa disebut salah satu sastrawan Indonesia paling berpengaruh abad ke-20.

Pram, begitu sejumlah kalangan memanggilnya, adalah penulis produktif di tengah berbagai tekanan yang ia hadapi. Karya sastranya berangkat dari riset sejarah yang matang. Kendati karya fiksi, sejumlah peneliti menilai karya-karya Pram membawa pesan berupa kritik terhadap ketidakadilan.

Salah satu karyanya yang termasyhur adalah Tetralogi Buru, yakni karya yang dibuat sebagian besar saat Pram diasingkan sebagai tahanan politik (tapol) di Pulau Buru, Maluku. Tetralogi Buru terdiri dari empat roman, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Karya tersebut telah diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa dan menjadi referensi penting sastra dunia. Namun, hidupnya penuh dengan lika-liku politik, penindasan, polemik, dan perjuangan melawan rezim otoriter.

Masa Kecil dan Latar Belakang Keluarga

Pramoedya lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Ayahnya, Mastoer, adalah seorang pengajar dan aktivis pendidikan. Ayahnya sempat mengajar di Hollands-Indische School, kemudian berhenti dan ikut mendirikan sekolah pergerakan Budi Utomo.

Adapun ibunya, Saidah, berasal dari kalangan priyayi rendah. Pram menyebut, kendati demikian, ibunya terpengaruh oleh pemikiran nasionalis kiri.

Hal itu membuat ibunya berlaku tak seperti perempuan priyayi di masanya yang serba dilayani. Ibu Pram melakukan banyak pekerjaan untuk keluarga, termasuk ke sawah. Ibunya meninggal di usia 34 tahun.

Meski hidup dalam kesederhanaan, Pram kecil terbiasa dengan membaca. Ia punya cara tersendiri untuk membeli buku. Dalam sebuah wawancara dengan Kees Snoek—akademisi sastra dan sejarah Universitas Sorbone, Paris—Pram menyebut telah bekerja sejak kecil menggembala kambing.

Saat itu, kepada sang Ibu, Pram mengatakan malu menjadi penggembala kambing. Sebab, teman-temannya mengejeknya.

“Yang harus malu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau kan kerja. Kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja yang tidak punya kemuliaan,” kata Pram menirukan perkataan ibunya.

Dengan keyakinan dari ibunya itu, selain menggembala, Pram menanam lokio dan seledri. Beberapa hasil taninya ia jual ke pasar. Hasilnya digunakan untuk membeli buku.

Pramoedya Ananta Toer menamatkan sekolah dasar di Instituut Boedi Oetomo di Blora selama 10 tahun. Pram tidak naik kelas tiga kali. Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan selama satu setengah tahun di sekolah teknik radio Surabaya (1940—1941).

Dia tidak memiliki ijazah dari sekolah itu akibat kedatangan Jepang ke Indonesia pada awal 1942. Bulan Mei 1942 Pram ke Jakarta dan bekerja di Kantor Berita Domei.

Sambil terus bekerja, ia meluangkan waktu untuk belajar di Taman Siswa (1942—1943), kursus di Sekolah Stenografi (1944—1945), kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Islam Jakarta (1945) untuk mata kuliah Filsafat, Sosiologi, dan Sejarah.

Karier Awal: Dari Tentara Hingga Menulis

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945–1949), Pramoedya bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat. Di sela-sela tugas, ia menulis roman pertama berjudul Sepuluh Kepala NICA di Cikampek.

Hal itu tercatat dalam buku Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir: Esei dan Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer karya August Hans den Boef dan Kees Snoek (Komunitas Bambu, 2024).

Naskah tersebut ia berikan ke sebuah percetakan di Pasar Baru, Jakarta. Namun, naskah itu tak pernah dicetak atau dikembalikan. Di sisi lain, arsip tulisannya di rumah dirampas oleh Marine Belanda pada 23 Juli 1947.

Masa Keemasan Karya Sastra

Setelah kemerdekaan, Pramoedya aktif menulis novel, cerpen, dan esai. Beberapa karyanya yang terkenal pada era 1950–1960-an antara lain:

- Cerita dari Blora (1952): Kumpulan cerpen yang mengisahkan kehidupan masyarakat pedesaan Jawa.

- Gadis Pantai (1962): Novel tentang ketidakadilan sistem feodal Jawa dengan tokoh utama seorang perempuan pesisir.

- Hoakiau di Indonesia (1960): Buku nonfiksi yang membela hak keturunan Tionghoa di Indonesia. Saat itu pemerintah membuat kebijakan anti-Tionghoa. Pram pernah dipenjara karena buku ini.

.

Di luar karya tersebut, hampir semua naskah fiksi dan nonfiksi Pram berangkat dari data-data sejarah. Hal itu ia dapat dari tradisi mengarsip naskah lama, koran, buku, dan majalah.

Dengan kebiasaan tersebut, ia menggunakan arsip dan data untuk menyoroti isu sosial, ketimpangan, dan penindasan. Karya Pram banyak bercerita dan membela kaum marginal. Tak sedikit pula karyanya membuka mata atas kebijakan yang tak berpihak terhadap yang lemah.

1965: Penahanan dan Pembuangan ke Pulau Buru

Nasib Pramoedya berubah drastis setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ditangkap tanpa pengadilan.

Pram memang terlibat dalam Lekra, lembaga kebudayaan yang terafiliasi dengan PKI. Namun, Pram tak pernah menjadi anggota partai berhaluan kiri tersebut.

Pram pun dituduh menyebarkan paham Marxisme dan Leninisme. Sebaliknya, Pram menampik tuduhan tersebut. Kepada peneliti dan watawan, Pram mengatakan tak pernah mempelajari Marxisme.

Ia tergabung ke Lekra dan mendekat ke PKI karena ia berpihak pada yang adil dan benar. Namun, ia tetap ditangkap dan diasingkan sebagai tapol.

Selama 14 tahun (1965–1979), ia dipenjara di berbagai lokasi, termasuk Pulau Buru, tempat tahanan politik Orde Baru. Di Pulau Buru, Pramoedya sempat dilarang menulis.

Namun, atas desakan berbagai pihak dan bantuan Panglima Kopkamtib Soemitro, pada 1973 Pram dibolehkan menulis di dalam tahanan. Di tengah pengasingan itu, ia semula menciptakan karya lisan dengan mendikte cerita kepada sesama tahanan.

Di kemudian hari, masih di pengasingan Pulau Buru, ia menulis dengan mesin tik dan kertas terbatas. Saat kertas tak ada, kertas semen ia gunakan untuk menulis.

Bumi Manusia, roman pertama Tetralogi Buru, lahir di masa-masa itu. Ia hanya mengandalkan ingatan atas riset sejarah yang ia lakukan sebelum masuk penjara.

Tetralogi Buru: Mahakarya yang Mengguncang Dunia

Tetralogi Buru adalah puncak karier sastra Pramoedya. Keempat novel ini bercerita tentang perjuangan Minke, tokoh intelektual pribumi melawan kolonialisme Belanda.

Pada Bumi Manusia (1980), tokoh Minke dihadapkan pada konflik rasial di Hindia Belanda. Ia menghadapinya dengan menulis dan membantu tokoh Nyai Ontosoroh.

Roman selanjutnya, Anak Semua Bangsa (1981), Minke menyadari pentingnya persatuan melawan penjajah. Pada Jejak Langkah (1985), Minke mendirikan organisasi pergerakan nasional sebagai upaya untuk menentang kolonialisme.

Terakhir, Rumah Kaca (1988) mengambil sudut pandang seorang intelijen Belanda. Ia ditugaskan memata-matai Minke, tokoh yang aktif menulis tragedi yang dihadapi pribumi sebagai manusia terjajah.

Novel-novel ini dilarang di Indonesia selama rezim Orde Baru. Jaksa Agung menyatakan Tetralogi Pulau Buru dilarang dan ditarik dari peredaran.

Semakin dilarang, semakin pembaca militan penasaran. Di masa pelarangan itu, karya-karya Pram tersebar dari tangan ke tangan secara diam-diam. Sejumlah kenalan Pram pun membantu menyelundupkannya ke luar negeri untuk diterjemahkan.

Kontroversi dan Kritik Terhadap Pramoedya

Pram dianugerahi Penghargaan Ramon Magsaysay (1995) di bidang penulisan sastra dan jurnalistik. Sejumlah kalangan di dalam negeri, terutama seniman dan penulis, memprotes. Lembaga asal Manila, Filipina, itu dinilai memberi penghargaan kepada orang yang melanggar hak asasi manusia.

Salah satu yang memprotes adalah penyair WS Rendra. Namun, protes itu tidak membuat pemberian penghargaan itu dibatalkan. Pram tetap meraih penghargaan tersebut.

Protes yang ditujukan ke Yayasan Ramon Magsaysay itu lantaran Pram dianggap antikarya nonkomunis. Terutama saat Pram aktif di Lekra.

Di kemudian hari, Pram menyebut tak pernah melakukan pelarangan. Pram terbuka dengan dialog. Namun, para penentangnya, kata Pram, tidak menanggapi.

Pram juga tercatat sebagai satu-satunya penulis Indonesia yang digadang-gadang sebagai peraih Nobel Sastra, penghargaan bergengsi dunia yang diberikan Akademi Swedia. Pram empat kali masuk nominasi, tapi tak pernah mendapatkannya.

Warisan dan Pengaruh Pramoedya Ananta Toer

Pramoedya meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Karyanya tetap hidup. Ratusan bahkan ribuan penelitian, esai, hingga laporan jurnalistik lahir untuk mengulas dan menelaah karyanya.

Tahun 2025, saat 100 tahun kelahiran Pramoedya Ananta Toer, Penerbit Lentera Dipantara bekerja sama dengan Kepustakaan Populer Gramedia menerbitkan kembali Tetralogi Buru. Sampulnya biru.

Rena Rachmawati dan Lydia Christian (Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.3 tahun 2019), mencatat, selama hidup, Pram menulis setidaknya 70 judul buku. Sebanyak 24 judul diterjemahkan ke bahasa asing.

Satu judul buku Pram diterbitkan ke beberapa bahasa. Jika ditotal, ada 139 judul buku terjemahan karya Pram terbit di berbagai negara.

Itu belum termasuk artikel dan tulisan yang belum sempat diterbitkan. Sejumlah draf naskah Pram memang dihancurkan atau dihilangkan penguasa dan tentara. Walaupun demikian, gema karya Pram yang selamat dan diterbitkan terus digandakan oleh teman, aktivis, dan pengagum karyanya.

Dari sekian banyak karyanya itu, Pram ingin menularkan keberanian kepada pembacanya. “Saya berharap bahwa pembaca-pembaca di Indonesia, setelah membaca buku saya, merasa berani, merasa dikuatkan. Dan kalau ini terjadi, saya menganggap tulisan saya berhasil,” kata Pram dalam wawancara dengan Kees Snoek.

.

Sumber

- Nyanyi Sunyi Seorang Bisu karya Pramoedya Ananta Toer (Lentera, 1995)

- Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir: Esei dan Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer karya August Hans den Boef dan Kees Snoek (Komunitas Bambu, 2024).

- Pramoedya Ananta Toer (1925—2006), Ensiklopedia Sastra Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

.

Baca juga berbagai artikel dan arsip tentang Seabad Pram.