Di suatu malam yang lembap karena gerimis, di sebuah kedai kopi kecil, seorang kawan perantauan bertanya mengenai istilah ‘skalput’ atau ‘sekali putaran’. Istilah itu pernah beken di masanya, mungkin antara tahun 2000 dan 2019 di Kota Balikpapan—kota tempat saya lahir dan tinggal. Bagi kawan saya itu, istilah ‘skalput’ mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni, bahkan sekadar untuk berjalan-jalan, bersepeda, atau berkendara memutari kota.

Sebelum melanjutkan obrolan, ia lantas bertanya apa sebenarnya makna ‘skalput’ dari sudut pandang warga Balikpapan seperti saya. Menurut hemat saya, yang lahir dan tinggal di Balikpapan, istilah ‘skalput’ memang seperti tumbuh organik begitu saja di kalangan anak muda. Ia adalah bahasa gaul yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aktivitas spesifik. Beberapa orang menggunakan istilah itu untuk aktivitas berkumpul dan berjalan-jalan di Lapangan Merdeka, terutama di akhir pekan atau malam Minggu.

‘Skalput’ juga kerap diucapkan oleh sepasang kekasih: “Skalput dulu, yuk!” Kalimat pendek itu bermakna ajakan untuk berkeliling sekali putaran menikmati kota sambil mengobrol di dalam mobil atau di atas sepeda motor. Biasanya itu dilakukan setelah dua sejoli berjalan-jalan di mal atau tempat hiburan lain sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ada juga beberapa orang yang menggunakan akronim ‘skalput’ untuk mengistilahkan kegiatan silaturahmi antartongkrongan. Misalnya, setelah seseorang atau satu kelompok nongkrong di suatu tempat, mereka akan berkendara bersama untuk mampir ke rumah seorang kawan, kemudian bergeser ke tempat lain dengan bersepeda motor perlahan, dan akhirnya berpisah untuk pulang.

Istilah ‘skalput’ itu, lanjut kawan saya, begitu menarik. Ia tak pernah menjumpai istilah serupa di kota asalnya, Kota Bekasi di Jawa Barat—kota satelit yang bertaut erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Jakarta. Bekasi, lanjut dia, tak ubahnya sebuah kota yang amat sibuk, serba terburu-buru, padat, dan tak nyaman untuk berkendara: ada macet, debu jalanan, dan polusi. Untuk itu, ia dan anak segenerasinya tak pernah punya kegiatan bersosialisasi atau pakansi dengan bersepeda motor berkeliling kota seperti ‘skalput’ di Balikpapan.

Kawan saya, yang berdinas di Balikpapan sejak 2019, bercerita bahwa kondisi Bekasi itu bikin warga di sana punya cara berbeda dan lebih rumit untuk menikmati hidup atau bersosialisasi. Untuk sekadar nongkrong, misalnya, mereka harus membuat janji dengan waktu dan lokasi pasti. Jika waktu dan lokasi sudah ditentukan, ia mesti menyiapkan waktu sedikitnya satu jam untuk perjalanan dari rumah ke lokasi pertemuan. Itu harus dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan jalan dan keramaian kota.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai istilah ‘skalput’ di Kota Balikpapan adalah sebuah kode bahasa yang mencerminkan banyak hal, dan yang utama, mencerminkan sebuah kota yang ramah dan nyaman sebagai tempat tinggal; kota yang aman untuk bepergian tanpa dihantui kemacetan, debu jalanan, begal, atau polusi; kota yang bisa dinikmati oleh warga di luar ruangan dengan berkendara, bersepeda, atau berjalan-jalan di dalam kota.

Syarat utama sebuah tempat nyaman untuk aktivitas luar ruangan, lanjut dia, adalah kualitas udara yang baik. Kami kemudian mengeceknya di situs iqair.com, situs pengukur kualitas udara. Pada 8 Februari 2024, indeks kualitas udara Balikpapan ada di angka 39 dengan kategori baik. Standar nilai untuk kualitas udara yang baik ada di angka 0-50. Situs itu bahkan merekomendasikan warga yang berada di Balikpapan untuk menikmati aktivitas luar ruang. Selain itu, warga disarankan membuka jendela supaya udara bersih dan segar bisa masuk ke dalam ruangan.

Kondisi itu jauh berbeda dengan indeks kualitas udara Kota Bekasi yang ada di angka 111. Situs itu menilai kualitas udara Bekasi tidak sehat bagi kelompok sensitif. Mereka merekomendasikan warga untuk mengurangi aktivitas luar ruang di Bekasi; menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor; memakai masker di luar ruang bagi kelompok sensitif; dan menyalakan penyaring udara.

Mengaitkan deretan kondisi dan data itu, kawan saya ini menyebut kegiatan yang diistilahkan dengan ‘skalput’ sebagai kearifan lokal.

“Ini analisis asal-asalan warga biasa, ya,” katanya tertawa.

Setelahnya, kami mengobrol ngalor-ngidul dan pulang ke rumah masing-masing. Kami takut hujan akan turun lebat malam itu. Angin sudah berhembus kencang dan terdengar suara petir di kejauhan.

Baca juga: Peluang Politik Digital Indonesia Pasca-Pemilu 2024

Kearifan lokal

Di kemudian hari, dalam sebuah lamunan, saya berpikir mungkin ada benarnya “analisis asal-asalan” kawan saya itu. Secara sederhana, kearifan lokal bisa dimaknai sebagai laku hidup masyarakat di suatu daerah dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu dilakukan dengan bijak tanpa merusak lingkungan tempat tinggalnya.

Kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai definisi kearifan lokal dengan menilik laku sejumlah masyarakat dayak di Kalimantan. Beberapa komunitas adat di Kalimantan menerapkan sistem ladang berpindah (beberapa menyebut ladang bergilir atau berputar) dalam bercocok tanam. Ilustrasinya sebagai berikut: Mereka akan membuka lahan A untuk menanam padi tahun ini; Setelah panen, mereka akan meninggalkan lahan A dan membuka lahan baru, yakni lahan B; Saat mereka menggarap lahan B, lahan A akan dibiarkan meremajakan diri secara alami sampai ditumbuhi rumput dan tumbuhan liar lain. Biasanya, mereka akan pindah lahan beberapa kali bertahun-tahun, sampai akhirnya kembali lagi ke lahan A yang sudah ditumbuhi semak belukar—tanda lahan itu sudah subur secara alami.

Hal itu ternyata efektif untuk menjaga kualitas tanah. Seperti kita semua tahu, Kalimantan tak memiliki gunung api aktif sehingga menjaga kesuburan tanah agar bisa digunakan bertani berkali-kali adalah hal yang rumit. Mereka, masyarakat dayak di pedalaman Kalimantan, menerapkan sistem ladang berpindah itu sebagai solusi. Dengan demikian, padi gunung yang mereka tanam tak perlu tambahan pupuk kimia atau racun hama. Mereka hanya mengandalkan hujan turun untuk kesuburan padi dan mengusir hama dengan membakar beberapa jenis kulit kayu. Dengan sistem bercocok tanam itu, mereka bisa menikmati kualitas beras yang lebih sehat tanpa tercemar pestisida dan bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Terpenting, kualitas tanah terjaga sehingga tak perlu ongkos pupuk kimia dan, tentu saja, lahan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Memaknai Skalput

Dalam konteks Balikpapan, tentu saja kehidupan warganya berbeda dengan masyarakat di pedalaman Kalimantan. Corak kearifan lokalnya pun berbeda karena Balikpapan adalah sebuah kota yang ditinggali oleh banyak pekerja kerah putih dan kerah biru, bukan petani atau peladang. Untuk kebutuhan pangan, sebagian besar warga Balikpapan membeli kebutuhan pokok di pasar yang barangnya didatangkan dari luar atau dalam kota.

Oleh karena itu, ‘skalput’ bisa dimaknai sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok, yakni kebutuhan sosial warga Balikpapan. Caranya, dengan memanfaatkan fasilitas jalan yang mulus; lapangan yang enak untuk nongkrong dan jalan-jalan; menikmati udara yang segar; dan bertemu dengan teman, rekan kerja, kekasih, atau keluarga.

‘Skalput’ sebagai kearifan lokal—jika bisa disebut demikian—mungkin muncul dari latar belakang kota ini, yang bisa kita tengok setidaknya 100 tahun ke belakang. Balikpapan punya sejarah panjang industri hulu minyak dan gas bumi atau migas. Setidaknya, pengeboran minyak pertama kali dilakukan di Balikpapan pada 1897 di era pemerintahan Belanda. Berkembangnya industri minyak sampai saat ini membuat Kota Balikpapan menjadi semacam magnet bagi orang dari berbagai daerah datang ke wilayah berjuluk “Kota Minyak” ini: ada yang datang untuk bekerja di industri perminyakan dan sektor turunannya, ada pula yang datang karena melihat peluang dengan berdagang untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di industri migas. Itu ditambah dengan aparatur sipil negara (ASN) atau karyawan swasta dari daerah lain yang bertugas di Balikpapan.

Kehidupan di Balikpapan akhirnya semakin kompleks dengan menjadi tempat tinggal para pekerja, pengusaha, dan keturunannya. Kesibukan kerja industrial urban itu, menurut hemat saya, memunculkan kebutuhan-kebutuhan lain di luar sandang, pangan, dan papan bagi orang-orang di “Kota Minyak” ini, kebutuhan mengisi kekosongan sebagai manusia yang perlu bercerita, bertemu dengan orang lain, berpakansi, dan kebutuhan sosial lain di luar rutinitas kerja atau sekolah.

‘Skalput’, dalam pikiran pendek saya, menjadi salah satu kristalisasi sejumlah warga Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial, pakansi murah meriah, cuci mata berkeliling kota, dan mengenali setiap sudut yang dilewati saat menyusuri jalan. Itu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kota yang ada tanpa merusaknya. Di sisi lain, ‘skalput’, secara langsung atau tak langsung, turut membantu usaha kecil berkembang. Banyaknya warga yang bermain atau berkeliling di Lapangan Merdeka, misalnya, membuat para pedagang punya potensi dagangannya laris. Ekonomi bergerak. Interaksi sosial yang terjalin dalam ‘skalput’ pun bisa jadi turut menjaga ketentraman kota ini. Sebab, semakin banyak orang mengenal satu sama lain dan bertemu dengan tujuan positif akan mengurangi potensi gesekan antarwarga.

Baca juga: Ke Sana ke Sini Soal Marx dan Musik di Warung Kopi

Aktivitas berkeliling satu kali putaran di dalam kota alias ‘skalput’ itu, menurut saya, disokong dengan kondisi Balikpapan yang belum terlalu padat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dengan luas wilayah Kota Balikpapan 508,39 kilometer persegi, kepadatan penduduknya pada 2018 di angka 1.270 jiwa per kilometer persegi. Itu jauh lebih lengang dibandingkan DKI Jakarta yang luasnya 661,52 kilometer persegi (tak jauh berbeda dengan Balikpapan), kepadatan penduduknya mencapai 15.804 jiwa per kilometer persegi. Begitu padat dan sesak.

‘Skalput’ pun didukung oleh karakter sebagian besar warga Balikpapan dalam berkendara di jalanan. Tentu ini butuh penelitian khusus untuk membuktikannya. Namun, sejauh pengamatan dan pengalaman saya berkendara di jalan protokol Balikpapan, warga Balikpapan cenderung tertib berkendara. Nyaris tak ada yang tancap gas atau melewati garis pembatas saat lampu merah menyala. Bahkan, saat lampu hijau menyala, nyaris tak ada yang menekan klakson untuk memperingatkan pengendara di depannya untuk buru-buru tancap gas. Kebiasaan berkendara di jalan itu, menurut saya, turut mendukung kegiatan berkeliling kota alias ‘skalput’ jadi hal yang menyenangkan dan nyaman bagi warga di Balikpapan.

Kondisi di jalan Balikpapan itu hampir tak pernah saya jumpai saat saya berkuliah serta menetap beberapa tahun di Bandung dan Surabaya. Saat berhenti di lampu merah dengan mengendarai sepeda motor di Surabaya, misalnya, saya harus siap dikagetkan dengan klakson kendaraan lain di belakang. Suara klakson itu seperti mengintimidasi saya dan menyalahkan saya karena diam saja saat lampu kuning menyala, padahal lampu hijau belum menyala.

Kenyamanan berkendara di jalanan Balikpapan itu, menurut saya, selain karena jumlah kendaraan dan penduduk yang belum padat pada lima sampai sepuluh tahun lalu, mungkin ada hubungannya pula ketertiban berkendara dengan industri migas. Seperti yang kita tahu, industri migas adalah industri dengan tingkat keamanan dan kedisiplinan tinggi. Para pekerja tak boleh membawa perlengkapan yang bisa memicu kecelakaan kerja, seperti korek api, telepon pintar, bahkan tak boleh memotret tanpa izin. Aturan itu untuk menghindari kecelakaan kerja berupa kebakaran dan menjaga kerahasiaan aset vital negara berupa kilang minyak Pertamina. Bahkan, untuk masuk ke lokasi kerja pun pekerja di industri migas harus menggunakan sepatu, helm, dan rompi khusus.

Peraturan yang ketat di lokasi kerja itu, mungkin, turut membentuk kedisiplinan para pekerja. Mungkin pula, kedisiplinan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam berkendara. Lantaran industri minyak dan gas bumi menjadi salah satu industri utama di Balikpapan, banyak pekerja di industri itu pula yang menetap. Kedisiplinan itu mungkin yang menular dengan berbagai proses panjang ke warga lain yang bekerja di luar industri migas. Bisa jadi hal-hal itu yang turut membuat warga di kota ini lebih tertib di jalanan dan bikin kota ini nyaman sebagai tempat tinggal.

Nyamannya hidup di Balikpapan ini juga didokumentasikan oleh grup hip hop lokal Behind da’Board dengan lagu berjudul “Balikpapan”. Lagu yang sudah didistribusikan setidaknya pada 2008 itu, video klipnya dirilis pada 2014 di Youtube. ‘Skalput’ dan kenyamanan hidup Kota Balikpapan dimanifestasikan melalui lirik:

Kususuri sepanjang jalan Jenderal Soedirman

Dari BC sampai ke Ruko Bandar Klandasan

Terlihat muda-mudi saling berpasangan

Menikmati angin pantai pesona alam

***

Menelaah ‘skalput’ sebagai sebuah kearifan lokal tentu saja butuh penyelidikan khusus yang lebih mendalam dengan metodologi yang ketat. Namun demikian, eksisnya ‘skalput’ sangat mungkin terjadi lantaran Kota Balikpapan, pada suatu masa, pernah menjadi kota yang nyaman bagi warga untuk menghabiskan waktu berkeliling kota, tersedianya fasilitas publik gratis dan murah meriah di banyak titik, aman bagi warga untuk berkendara sekalipun di malam hari, dan kota dengan kualitas udara yang baik.

Namun, Kota Balikpapan, seperti juga kota-kota lain, pasti tumbuh dan berkembang dengan berbagai hal baru. Hal itu akan diikuti dengan peluang dan masalah baru. Pertambahan penduduk melalui kelahiran dan pendatang yang tinggal di kota ini otomatis akan menambah padat penduduk Balikpapan. Itu akan diikuti dengan pembangunan kantor, perumahan, tempat hiburan, atau pertokoan baru.

Konsekuensi logisnya, dengan minimnya transportasi publik di Balikpapan, kendaraan pribadi pun akan bertambah di rumah-rumah dan kantor-kantor—yang pasti akan menambah padat jalan-jalan protokol dan gang-gang. Pembangunan jalan raya yang tak selaras dengan bertambahnya kendaraan pribadi akan menimbulkan masalah yang sudah eksis lebih dulu di kota lain, yakni kepadatan kendaraan dan kemacetan. Itu akan menambah emisi gas buang kendaraan berupa polusi yang akan menurunkan kualitas udara Balikpapan.

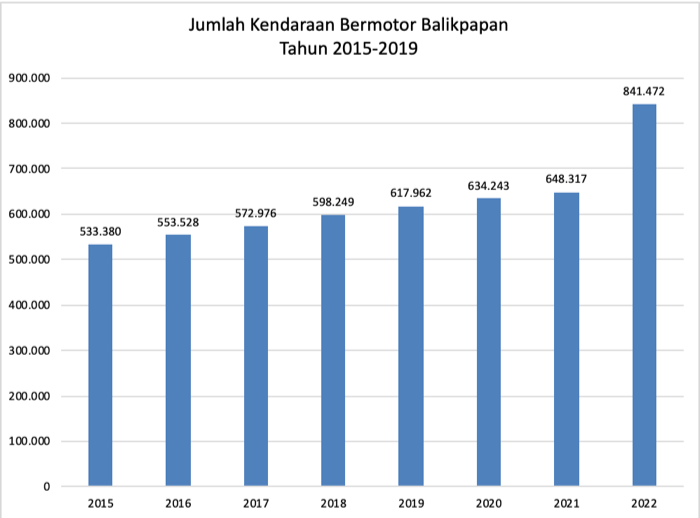

Kendati belum ada kemacetan berarti di Balikpapan, tetapi kepadatan kendaraan sudah mulai terasa. Setidak-tidaknya, itu saya rasakan di jam-jam sibuk, seperti pagi hari di masa warga berangkat kerja dan sore hari di waktu warga pulang kerja. Jika melihat data BPS, jumlah kendaraan di Balikpapan memang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini yang saya sarikan dari data BPS.

Melihat grafik tersebut, jumlah kendaraan meningkat tajam pada 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun itu, kendaraan bermotor bertambah lebih dari 190.000 dalam setahun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kendaraan bertambah antara 10.000-30.000-an unit setiap tahun. Mungkin, ini pula yang membuat beberapa kenalan saya enggan berkeliling kota di malam Minggu untuk ‘skalput’. Jalanan lebih padat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang menggunakan kendaraan pribadi ke luar rumah dan memadati jalan-jalan di akhir pekan. Saya pribadi, bersama sejumlah rekan kerja atau kenalan, lebih senang bertemu di kafe atau di halaman rumah. Untuk berjalan-jalan, kami lebih sering memilih tempat liburan di luar Balikpapan.

Saya khawatir, ‘skalput’, yang kawan saya sebut sebagai kearifan lokal, yang tumbuh organik di kalangan warga, akan hilang lantaran perkembangan Kota Balikpapan tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Kehilangan ‘skalput’ mungkin akan terganti dengan tradisi baru warga urban, seperti nongkrong di kafe, bertemu di mal, staycation, atau rekreasi di pantai. Dan itu bukan masalah. Namun, menurut pandangan saya sebagai warga Balikpapan, sirnanya ‘skalput’ di suatu hari mencerminkan beberapa hal: kota ini sudah berkurang kenyamanannya sebagai tempat tinggal; warga tak lagi nyaman berkendara keliling kota karena padatnya kendaraan; warga tak nyaman pakansi di luar ruangan karena berkurangnya kualitas udara di kota ini; dan seterusnya.

Saya membayangkan sebuah kota yang saya tinggali ini bisa berkembang sekaligus tetap nyaman sebagai tempat bertumbuh. Bisakah ‘skalput’ bertransformasi dengan menyusuri kota melalui transportasi publik yang mudah dijangkau; bisa mengantar ke tempat-tempat penting kota dengan aman dan nyaman? Bisakah berbagai pemangku kepentingan di Balikpapan menjaga kualitas udara kota ini dengan mewajibkan setiap orang naik transportasi publik pada hari-hari tertentu?

Sebagai warga yang lahir di kota ini, saya ingin slogan “bersih, indah, aman, dan nyaman” bukan semata jargon yang tertera di banyak sudut. Saya ingin ia memang nyata, terasa, dan tetap ada. Istilah ‘skalput’ mungkin saja hilang atau digantikan kode bahasa lain, tetapi kenyamanan hidup di kota ini semestinya tak boleh hilang. [ ]