Dia menghanyutkan diri sepenuhnya pada suara di dalam dirinya, membiarkan puisi memasuki hatinya dalam masa panjang lebih dari 50 tahun. Saya meyakini, gairah sejatinya, minat utamanya, adalah sastra—terutama puisi.

Meskipun di masa mudanya ia pernah menjadi demonstran, ia tak pernah betul-betul menjadi aktivis politik. Ia memang pernah menulis cerita pendek sebagai bagian proses kreatifnya di kesusastraan, hanya kesetiaannya pada prosa tak selekat dengan puisi.

Secara sungguh-sungguh, dimulai sejak tahun 1970-an, dia telah menyerahkan banyak waktu menulis puisi untuk dipublikasikan di lembar-lembar sastra koran edisi minggu. Dia membangun jejaring antarseniman dengan mendirikan komunitas-komunitas sastra, yakni Sanggar Pelangi (1971), Himpunan Penulis Muda Purwokerto (1974), Lingkaran Seni dan Budaya (1896), dan Kancah Budaya Merdeka (KBM).

Ia terlibat dalam penerbitan antologi bersama dan mulai menghimpun puisi-puisi karyanya dalam antologi puisi tunggal berjudul Kembali ke Asal pada 1999.

Dia sudah meninggal sekarang, Kamis, 13 November 2025, di usia 77 tahun. Namanya Dharmadi. Ketika saya berupaya mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama Dharmadi—semua kenangan ini berkaitan dengan sastra—saya justru memulai cerita dengan arah membosankan dan memalukan.

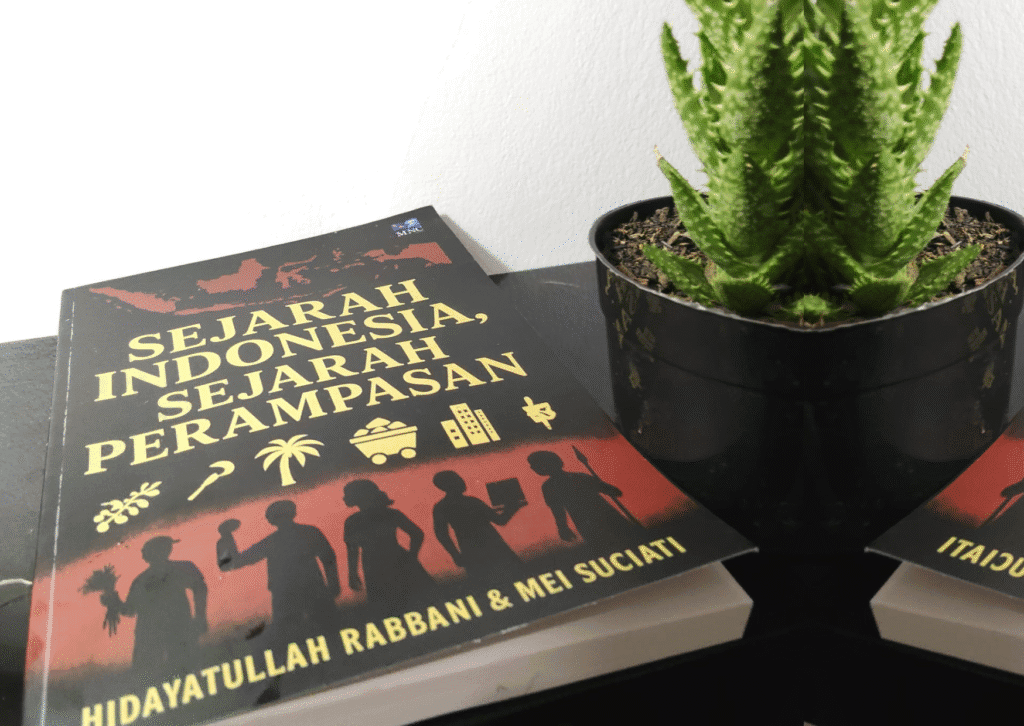

Rasa duka menggiring saya untuk menyebut beberapa judul buku puisi karyanya, Dalam Kemarau (2000), Jejak Sajak (2008), Aura (2011), Kalau Kau Rindu Aku (2012), Larik-larik Kata (2016) dan Pejalan (2019), yang mengalami nasib tersimpan dalam kardus tersisih dari pajangan lemari buku.

Setelah malam sangat larut

Dalam suatu rumah, berhalaman remang-remang di wilayah Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, saya berjumpa pertama kali dengan Dharmadi. Sejujurnya, tanpa mengetahui kabar kematiannya, sudah jarang saya kenangkan hidup saya yang berkaitan dengan Dharmadi. Tetapi, kematiannya membuat saya mengingat sejumlah hal dalam enam belas tahun yang panjang.

Banyak hal yang tampaknya diputarbalikkan pada waktu itu: malam menjadi siang, pagi menjadi malam. Dharmadi sebagai tuan rumah, dan tamu-tamunya yang kini telah menjadi teman lama saya, bergonta-ganti menjadi pendongeng sastra sampai malam sangat larut. Beberapa kali saya tertidur di kursi, berpakaian lengkap, bergegas pergi ketika matahari melewati satu tombak dan saya mengalami pengar dengan puisi. Demikianlah banyak malam berlalu.

Di suatu malam, 4 Januari 2009, Dharmadi memberi saya buku puisi karyanya, Jejak Sajak (2008). Hadiah tersebut ia berikan karena tiga minggu sebelumnya, pada Minggu, 14 Desember 2008, saya menuliskan esai berjudul Dharmadi: Ketika Sajak Kembali Menjejak, terbit di Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Di momen ini, terjalin dua peristiwa yang bagi saya layak dikenang: 1) Untuk pertama kali, esai saya terpublikasikan di surat kabar, 2) Saya mulai membangun hubungan yang akrab dengan Dharmadi dalam kaitan penulis dan pembaca.

Tikaman sepi

Setelah melewati dua belas tahun pertemanan saya dengan Dharmadi, yang bisa dikatakan datar secara emosi, tidak pasang tidak juga surut, pertemuan saya terakhir kali dengannya berlangsung saat ia memberi saya buku Pejalan, Kumpulan Puisi Pilihan (2019) pada 2 Mei 2019.

Buku kumpulan puisi itu secara isi menghimpun 140 puisi, membentangkan proses kreatifnya sebagai penyair selama 47 tahun dengan rangkaian karya yang ditulis dari tahun 1971 sampai tahun 2018.

Dharmadi telah menghadiahkan buku sastra karyanya untuk kedelapan kalinya kepada saya. Satu di antaranya masih berbentuk draf kumpulan cerita pendek. Di dalamnya terkumpul 14 cerita pendek yang ditulis dalam rentang 2004-2009.

Nampaknya, Dharmadi cukup produktif menulis cerpen pada 2008 karena terdapat 5 cerpen yang ia selesaikan. Sedang satu cerpen berjudul “Dik Pardjo” membutuhkan waktu yang panjang untuk ia selesaikan karena bertarikh 2004-2007.

Sebagian besar cerpen-cerpen Dharmadi berlatar belakang kehidupan keluarga, hubungan antara anak dan orang tua (terutama ibu), atau suami dengan istri.

Saya meyakini, berdasar sejumlah ingatan tentang percakapan saya dengan Dharmadi, struktur dasar cerpen yang ia tulis adalah bagian dari salinan kesan-kesan pahit perasaan kehilangan. Dalam draf kumpulan cerpennya, Dharmadi menuliskan judul Tikaman Sepi.

Keabadian penyair

Hingga di ujung penghabisan obituari ini, saya duduk sembari membaca puisi-puisi karya Dharmadi. Saya melakukan langkah penghormatan paling umum sebagai teman sekaligus pembaca, melakoni perjalanan ziarah mencari-cari jejak tekstual bagaimana Dharmadi menerawang kematian dalam puisinya sebagai penutup tulisan. Banyak memang puisi yang ditulis Dharmadi pada 2018 nampak mengacu pada kematian, tapi strategi tekstual saya tak berjalan sesuai rencana.

Darmadi meyakini, mungkin juga diyakini oleh banyak penyair, akan hidup abadi di dalam puisi. Curahan harapan semacam itu ia tulis dalam bagian akhir pengantar buku Pejalan, Kumpulan Puisi Pilihan:

kalau aku tak lagi ada kau rindu mencariku bukalah pintu puisiku masuklah aku abadi di situ.

Saya kini berdiri di hadapan lemari buku dan memandang punggung-punggung buku dalam keberagaman warna bertuliskan judul, nama penyair, dan logo penerbit. Saat menyaksikan buku-buku Dharmadi telah tertata kembali di dalam kardus, saya mulai bersedih.

Bantarsari, 15 November 2025